|

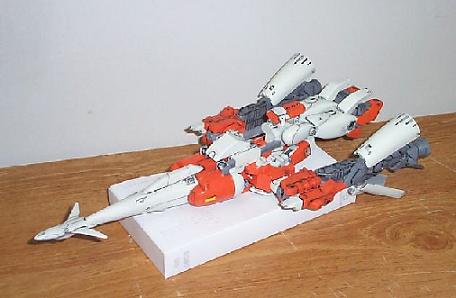

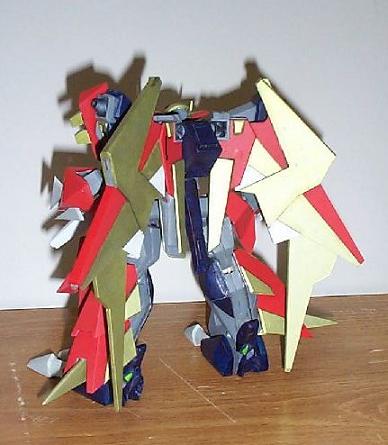

<造形解説> 2003〜2004年製作。「ザンサイバーSIDE-B」というコンテンツ の集大成として、満を持しての公開。 ほぼ全身の9割がプラ板製。当初は腕などは複製で作るつもりだった ものの、結局変形後の重量配分などから全身プラ板の塊に…。 製作期間は1年ちょっと。塗装はやはり筆塗りながら、自身の弱点として 多少気を配ったつもり。 模型の大きさがマスターグレードのガンプラ級のため、主要な間接は 5ミリ径ポリキャップと、膝など重量のかかる部分の間接には ポリキャップをシリンダー状に仕込む「戦闘マッスル」構造にて強度を 確保。 あと、蛇足ながら…このデザインは12年ほど前、流用パーツで 作ったマスターモデルが元になっていて(その画像は 「蘭亭戦闘メカ研究所」にて公開)、その間に間接可動ガレージ キットとして作ったりと、かれこれ干支が一回りするぐらいの付き合い。 自分の中で長い付き合いのロボットとして、現段階での決定版を目指す という想いの元に作ったがまだまだ反省点も多く、次に干支が一回り するぐらいに今度こそ「パーフェクト・ザンサイバー」とでも呼べる物を 作らなければならないのかも? |

破導獣ザンサイバー(Ver.2)

破導獣ザンサイバー(Ver.2)

|

<造形解説> 2002年製作。ガレージキット商品名「戦闘マッスルシリーズ・ 破導獣ザンサイバー」。 本ホームページ開設の目玉(?)のつもりで開発したガレージキット。 とにかく一度、自分の技術力への挑戦も兼ねて「間接可動の ガレージキット」というものに挑戦したいという意欲はあったため、 その意欲のままに開発したガレキ。その一応は工夫したつもりの 関節の強度については自負するところがあるが、「思ったより可動範囲が 狭い」、「組立てが面倒」といった感想も寄せられてしまった(泣)。 なお、詳しい開発過程については 商品開発企画 にて日記形式にて公開中。 |

破導獣ザンサイバー(Ver.1)

破導獣ザンサイバー(Ver.1)|

<造形解説> 1998年製作。事業部長が人生初めて自家製産したガレージキット である。 これも開発に至るまでにはまたドラマがあるのだが、そもそもは事業部長 が製作したオリジナルの可変メカ。それを気に入ってくださり、自ら「自分が 漫画を描くから原作を書け」とまで言ってくださったまた恩人がいた…。 ホームページ「蘭亭戦闘メカ研究所」を主催し、自らも造形、創作、 オリジナル映像作品などマルチ方面で精力的にご活躍されている スーパー特殊映像監督、蘭亭紅男氏である。 こうして原作事業部長、漫画蘭亭様による同人コミック、「破導獣 ザンサイバー」は無事発行(全4集、イベントにて絶賛発売中)され、 原作者としてもやはり立体物を売り込みたいという狙いもあってついに ガレージキットの開発に至った。同人コミックとガレージキットによる 2D、3Dのメディアミックス。それが本項にて紹介するザンサイバーだ。 キット仕様としては、正確にはプラモデルの改造パーツである。ガンプラ 「第08MS小隊シリーズ 1/144 RGM−79(G) 陸戦型GM」 (またはGMスナイパー)の本体に貼り付けていくことで、手軽に間接可動 のガレージキットとして完成するというコンセプト。パーツの組替により、 劇中の四足獣型格闘形態ジュウサイバーとして組み立てることも可能。 3年間の総生産数は10数個程度だが、先日自分の手元に残す分1個 を残して無事完売した。 |

|

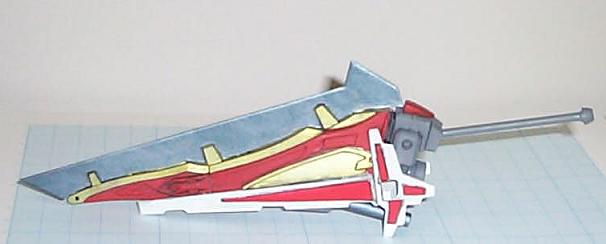

<造形解説> 2003年製作。 これもガイオーマ同様、「ザンサイバーSIDE-B」登場に併せ、既開発の ガレージキットを改造した物。 変形機構のアイデアについては前々から暖めていた物であり、 ガイオーマに比べてもプラ板による作り起こしのパーツも多く、元来 プラ板での箱組み造形が大好きな人間としては精神衛生上非常にキモチ良く 造形できた(嬉笑)。こちらも造形物としての詳細は、上から飛べる変形図解 のほうを御覧ください。 |

魔王骸

魔王骸|

<造形解説> 2001年製作。「ザンサイバー」シリーズ、ガレージキット第三弾。 コミック終盤に登場する新たなる敵メカ。劇中では結構かっこいい 活躍をする(と、原作者として自負)。 物語終盤に際し、事業部長が「かっこいい敵メカをデザインしてください」 と蘭亭様に発注したデザイン。そのデザインの魅力を余すことなく(?) 立体化したもの。蘭亭様といいやまぎし様といい、事業部長の周囲には立体と 画力に長けた素晴らしい人材に恵まれており、このシリーズもまさに 「人の御恩」の賜物である。 事業部長としては、そのデザインの魅力を十二分に引き出す造形技術を 身に付けなければならないのだが…。 |

|

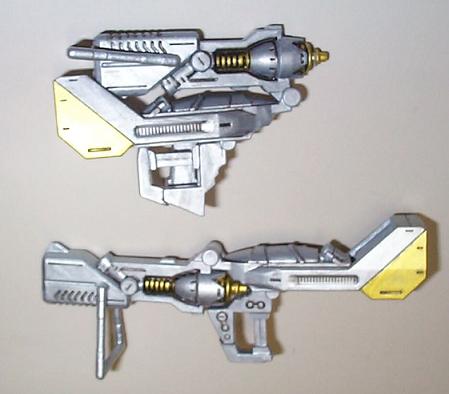

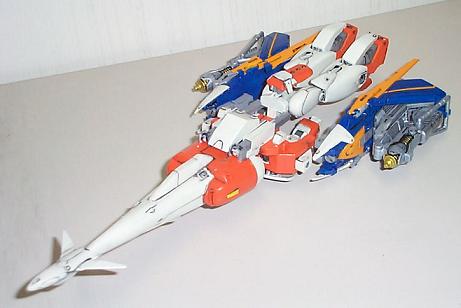

<造形解説> 2004年製作。これまたこれまたわかりやすいまでの流用パーツ造形。 「SIDE-B」の物語展開に併せ、GM的な「いいもん側の量産機」が 必要となって製作。おかげで頭のデザインまでGMっぽい。あとぶっちゃけ 「ヒロインの操縦するロボ」というイイ役割を持っているので… 今後設定にある追加装備の造形も含め、イロイロと活躍する予定のメカ (笑) 模型自体は胴体をプラ板、頭を木部用エポキシパテで作った以外は ほぼ全身流用パーツ構成。すなわち流用パーツの組み合わせ次第で また新しい武器、武装は追加されていくということ。一応胸の 重力デフレクターとかで、ヒーロー側のメカというわかりやすい記号を 付けたつもり。可変戦闘機にしたのは、物語展開上の都合とか 敵側メカとの差別化とかでもなんでもない、単なる製作者側の 好みです。 |

|

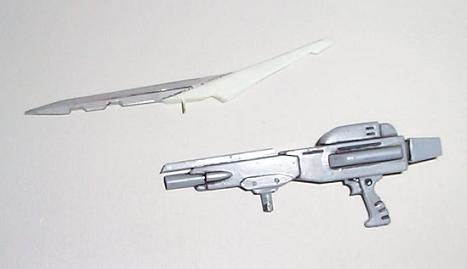

<造形解説> 2005年2月製作。お前そればっかやないかいとばかりの流用パーツ造形。 いえ作ったのは武器と胸の顔だけですけど。ともあれこれで「ヒロインの操 縦するロボ」というキャラクター性の 確立にはちょっとは成功したかと思うのですな。 そしてこのメカには、このあと本体作った去年(2004年)から、隠しに 隠し続けた「どっしぇー!?」という展開が…(にやり)。 |

|

<造形解説> 2005年4月製作。いえ作ったのは頭と羽根とテッポーだけです(笑)。 本来なら、先行生産機とはカラーリングが異なるのが量産型メカの掟 みたいなもんですが…わざわざシーバス・リーガル本体もいっこ作るのは さすがに手間だったと。変形後のシルエット自体はより飛行機っぽくなって 結構気に入っております。 |

|

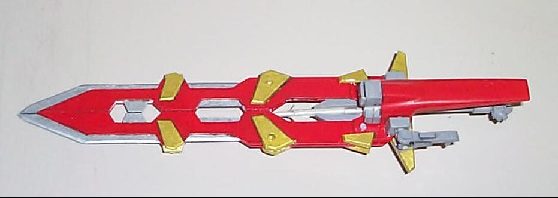

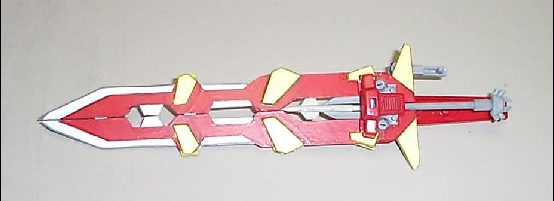

<造形解説> 2004年9月製作。これぞ「ザンサイバー SIDE-B」というコンテンツ 最大の隠し球である。 本体そのものはガレキ版ザンサイバーを基礎に、赤い新装甲はほぼ プラ板製。完全新造の翼には、ポリキャップをシリンダー状に仕込んだ 「戦闘マッスル」構造を使っているので、全開に開いても自重でへたる ことがない強度を確保。 最大の問題のクロスカリバーについては…これはもう、一発で判りやすい 流用パーツをあえて採用というか、もはや剣そのものがこの新 ザンサイバーの目玉みたいなものでもあるので、とにかく見る者の ツッコミ度まで含めて(笑)印象的なデザインにしたつもり。 ともあれ、新たな主役ロボということで、全体的に「一度目にしたら、 目を閉じても網膜に焼き付いてるデザイン」というのを目指した つもり…。もし見られた方に少しでも「いいな」と思っていただけたら 幸いであります。 |

|

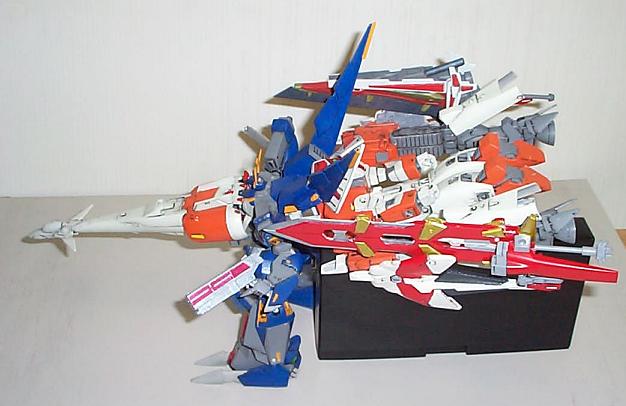

<造形解説> ぶわはははははっ! やっちまったよー! おいーっ! 大丈夫か 俺ーっ!!? …ある意味、「SIDE-B」という物語世界最強の模型(笑)。 いやあ、我ながら実際合体させてみたらどうしたもんだかと思いましたが。 シーバス・リーガルの画像を確認していただくとおり、模型自体作った 当時から既に合体可能として作っていたもの。単に登場のタイミングを待って いただけです。画像そのものばかりでなく模型の実物もインパクト絶大でして、 もはやザンサイバーの恐竜的進化も、初デザインから13年を経てここに至り という感じであります。 デザイン的にはぶっちゃけ、明確にガンダムダブルエックス+Gファルコン を意識していますが、模型としての存在感に圧倒的な説得力を持たせるという 意味、あのデザインが実に成功したものだと思ってしまったり。 まあザンサイバー単体がアホのように強いので、ストーリー展開において 結構登場させにくいというジレンマを持ってしまったメカでもありますが。 |

|

<造形解説> 2006年3月、4月。2007年1月。2月製作。 決して大元のザンサイバーやザンサイバーBより強そうには見えず、 でも右腕の豪腕でインパクトを取るというコンセプト。 ほとんどガンプラによる流用パーツ造形ながら、「今時の MSっぽいけど、だけどやっぱりスーパー系」というのは まっとう出来たかと。 同時進行で作っていたダークサイバーと、対極的な デザインを心がけております。 |

超電動ザンサイバー

超電動ザンサイバー|

<造形解説> 02年6月製作。バンダイから出た電動二足歩行ロボキット「バトレックス」 より改造。 02年前半は、各社から安価な電動二足歩行ロボのキットが発売され、 これは電動二足のブームが来るかな? とちょっと思っていたのだが… ムーブメントにまで至っていないのは少々残念。 バトレックスをプラ板、木部用エポキシパテで改造。塗装は例によって 水性カラー。ちなみに各社から発売された電動ロボ中、バトレックスは最も 歩行中のバランスが良い(体型上当たり前という話もあるが)。おそらく 改造ベースキットとしては一番向いているかもしれない。 なお、こちらの改造パーツの発売予定はありません(苦笑)。 |